未完文艺密世学一场当加界遇见美成的复兴数字

说到加密世界,我们总爱用"兔子洞"来比喻。但说实话,这个比喻可能已经过时了。现在的加密世界更像是凌晨四点的建筑工地——到处都是穿着连帽衫的程序员,他们眼睛里闪烁着代码的反光,工地上堆满了没完工的区块链脚手架和半成品的智能合约。作为一名在科技和人文交叉领域游走的观察者,我常常坐在这片数字工地的边缘思考:这里缺的不是技术,而是一种更本质的东西。当工程师成为乐高大师在这个世界里,技术能力就是通行证。懂Z...

说到加密世界,我们总爱用"兔子洞"来比喻。但说实话,这个比喻可能已经过时了。现在的加密世界更像是凌晨四点的建筑工地——到处都是穿着连帽衫的程序员,他们眼睛里闪烁着代码的反光,工地上堆满了没完工的区块链脚手架和半成品的智能合约。作为一名在科技和人文交叉领域游走的观察者,我常常坐在这片数字工地的边缘思考:这里缺的不是技术,而是一种更本质的东西。

当工程师成为乐高大师

在这个世界里,技术能力就是通行证。懂ZK(零知识证明)的人就像拿着金钥匙的贵族,而那些精通密码学的极客则成了新时代的炼金术士。但问题在于,当所有人都沉迷于比拼谁能堆出更高的抽象积木时,很少有人在意这些积木是否真的能组成一个宜居的空间。

记得去年参加一场加密会议时,我遇到一个开发者在炫耀他的新协议。"看这个优雅的数学证明!"他兴奋地说,而我盯着屏幕上那些令人眩晕的公式,突然想到:如果连他都需要花15分钟才能给我解释清楚这个协议的基本原理,普通用户怎么可能理解?这就是典型的"工程暴政"——我们痴迷于技术复杂性,却忘记了技术最终是要为人服务的。

美感不是奢侈品,而是必需品

很多人把"工程美学"误解为表面装饰,就像开发完产品后随便找个设计师来"美化"一下界面。这种想法大错特错!真正的工程美学应该在敲下第一行代码前就存在于蓝图里。

上周我试用一个新的DeFi协议时,那种体验简直就像被注射了麻醉剂——这就是典型的"anesthetic"(知觉阻断)设计。复杂的交互流程、晦涩的专业术语、反人性的操作...这些都在无声地告诉用户:"你不配理解我"。

我永远记得第一次用某款精心设计的加密钱包时的震撼。它把复杂的密钥管理变得像翻书一样简单,每个交互细节都经过精心打磨。那一刻我突然明白:好的加密产品应该像一首诗——技术上精确如数学,体验上流畅如音乐。

寻找加密世界的"通感"

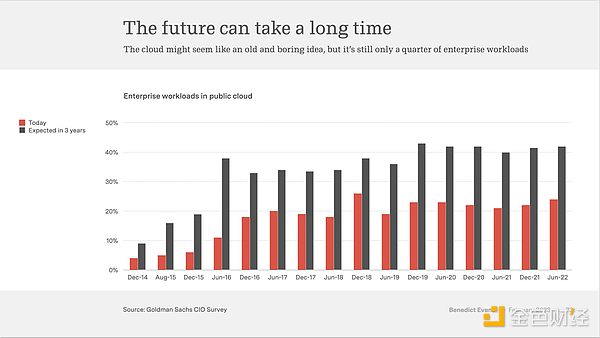

在这个行业,我们太容易陷入短期思维的陷阱。每个团队都在为下一个融资轮次拼命,却很少有人思考:我们正在建造的东西,十年后还会有人用吗?

去年参与"协议之夏"研究项目时,我们花了三个月时间探讨"协议"这个概念。来自人文背景的研究员们带来了令人惊喜的视角:有人把协议比作城市的基础设施,有人则联想到社交礼仪的演变。这些跨界对话让我意识到,真正持久的技术概念往往能超越代码本身,成为文化的一部分。

现在每当我看到新的加密项目,我都会问自己一个问题:这个产品是否有"灵魂"?不是指营销故事,而是那种能让人产生共鸣的内在一致性。就像苹果产品那种说不清道不明的"苹果味",或者任天堂游戏里那种纯粹的快乐。

写在最后:寻找那只数字怀表兔

有时候我会想起《爱丽丝梦游仙境》里那只匆忙的兔子。现在的加密世界需要这样一只兔子——不是带着我们盲目狂奔,而是指引我们去往更人性化的数字未来。

最近加入Uncommons这个组织时,我遇到了很多志同道合的人。我们相信加密技术的未来不在于制造更多技术术语的藩篱,而在于创造更多人与技术和谐共处的可能。毕竟,任何值得拥有的未来,都应该是普通人都能理解并参与的未来。

正如《绒毛兔》里所说:"真实不是与生俱来的,而是发生在你身上的事情。"当足够多的人真正理解并热爱加密技术时,这个数字世界就会变得真实起来。而让这种理解成为可能的,正是我们一直在谈论的加密美学。

- 欧盟加密监管变革:从碎片化到统一标准的艰难之路2025-09-14 11:26

- ARK代币暴涨35%背后:一个被低估的区块链明珠正在发光2025-09-14 11:25

- 每日币市观察:BTC/ETH合约交易策略全解析2025-09-14 10:52

- 美元跌破关键位后市场为何不跟涨?技术面专家深度解析头肩底形态2025-09-14 09:28