个世想与现实一越三的理对话基本纪的人类场跨收入

每当我看到现代社会中愈演愈烈的贫富差距问题时,总忍不住想起那个在200多年前就提出"人人都该有份"的倔老头——托马斯·佩恩。这位启蒙思想家在18世纪末就大胆提出,应该让每个公民都能分享国家财富,而不仅仅是依靠劳动所得。说实话,有时候我真觉得佩恩超前得像个"穿越者"。从理论到实践的漫长跋涉UBI这个概念就像一坛陈年老酒,需要经过数代思想家的酿造才慢慢散发出它的醇香。20世纪是个转折点,凯恩斯这个经济...

每当我看到现代社会中愈演愈烈的贫富差距问题时,总忍不住想起那个在200多年前就提出"人人都该有份"的倔老头——托马斯·佩恩。这位启蒙思想家在18世纪末就大胆提出,应该让每个公民都能分享国家财富,而不仅仅是依靠劳动所得。说实话,有时候我真觉得佩恩超前得像个"穿越者"。

从理论到实践的漫长跋涉

UBI这个概念就像一坛陈年老酒,需要经过数代思想家的酿造才慢慢散发出它的醇香。20世纪是个转折点,凯恩斯这个经济学巨擘开始严肃思考:政府是不是可以通过发钱来刺激经济?想想看,当普通老百姓口袋里有钱了,消费自然就起来了,这不比单纯靠投资拉动更可持续吗?

但理论归理论,真正让我感到震撼的是1970年代加拿大马尼托巴省的"Mincome"实验。当时他们给低收入家庭发钱,结果你猜怎么着?贫困率真的下降了,人们的生活质量明显改善。可惜啊,这么好的项目最终因为政治风向变化和预算问题被叫停了。这让我想起一个加拿大朋友的话:"有时候政策就像天气,说变就变。"

全球实验室里的UBI实验

这些年世界各地都在进行有趣的UBI尝试。芬兰人的实验最让我印象深刻——他们随机选了2000名失业者,每月发560欧元,不管找不找工作都给。这个"无条件"的做法简直是在挑战我们根深蒂固的"不劳无获"观念。虽然最后结论不太明确,但这种勇气值得点赞。

相比之下,阿拉斯加的"永久基金分红"简直是个奇迹。想象一下,每年都能收到一笔来自石油收入的分红支票,这种"天上掉馅饼"的好事居然从1982年持续到现在!难怪当地人都说这是"最阿拉斯加"的政策。

疫情与科技的双重催化

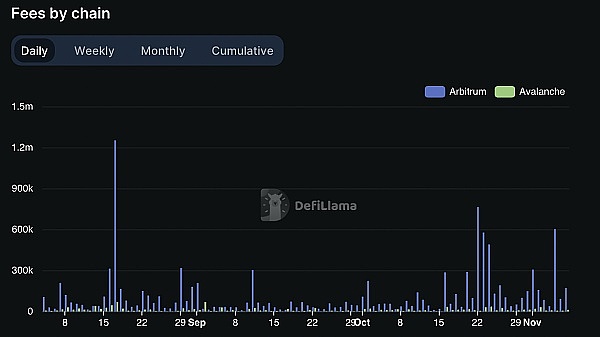

2020年这场世纪疫情像催化剂一样,把UBI从学术讨论推向了现实议题。各国央行大放水的时候,我突然意识到:原来钱可以这样"无中生有"!但同时,资产泡沫也在加剧不平等。这时候OpenAI横空出世,Altman那个Worldcoin的想法更是大胆——用区块链技术来实现全球范围的UBI。

说到Worldcoin,我得插一句:虽然它的虹膜扫描收集数据的方式备受争议,但你不能否认它成功地把UBI概念普及给了全球网民。在柬埔寨的村子里,农民们第一次听说自己也能参与全球财富分配时,那表情我现在都记得。

硬币的另一面:争议与挑战

作为经济研究者,我必须承认UBI面临的挑战同样巨大。钱从哪来?这永远是第一个问题。我曾经计算过,要在我国实施每月1000元的UBI,财政支出将是个天文数字。更棘手的是:如果人人都能领钱,谁还愿意去做那些脏活累活?

但换个角度想,我们现在的福利体系不也很复杂吗?每次去办社保都能让人跑断腿。如果UBI能简化这套系统,未尝不是件好事。关键是要找到平衡点——既要保障基本生活,又要保持工作积极性。

未来已来:科技重塑UBI

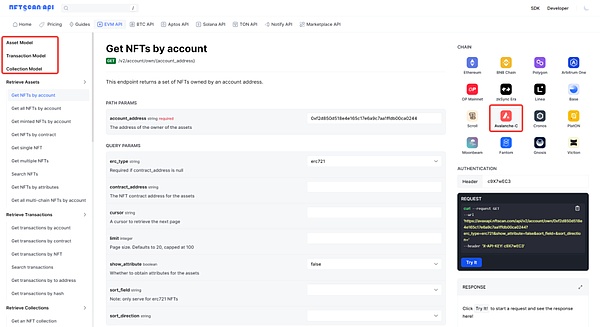

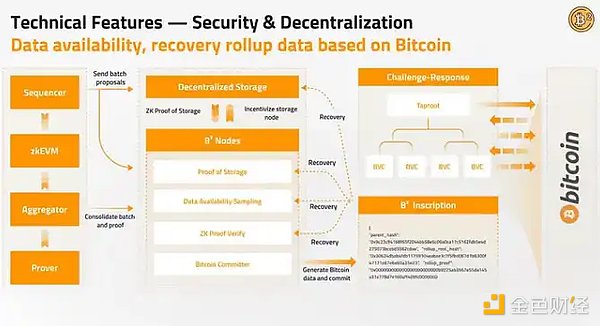

区块链和AI的发展让我对UBI的未来充满期待。想象一下:每个人的数字身份(DID)都在链上,工作量通过智能合约自动记录,UBI的发放完全透明可追溯。PermaDAO这类组织正在探索的这种模式,或许就是未来UBI的雏形。

最让我着迷的是AI带来的可能性。当机器能够满足人类大部分物质需求时,我们可能需要重新定义"工作"和"价值"。也许到那时,劳动真会成为马斯洛需求层次中的最高级——不是为了生存,而是为了自我实现。

结语:理想主义的现实之路

回顾UBI这三个世纪的发展历程,我常常感慨:这既是一部经济思想史,也是一部人类寻求公平正义的奋斗史。从佩恩的乌托邦理想,到今天的技术赋能,UBI正在从一个美好愿景变成可操作的方案。

虽然前路依然充满未知,但我相信,在这个AI和区块链重塑一切的时代,UBI或许能找到属于自己的独特路径。毕竟,让每个人都能有尊严地生活,这不正是文明进步的终极目标吗?

- 比特币行情大爆发!我的实盘操作分享2025-09-14 12:06

- 澳洲退休族正掀起一场加密货币投资革命2025-09-14 11:35

- Web3时代,企业该如何为用户数据筑起安全防线?2025-09-14 10:53

- 比特币生态的春天来了?Stacks和闪电网络的机遇与挑战2025-09-14 10:04